憧れに殉ずる覚悟[913/1000]

「二つ二つのうち早く死ぬ方に片付くばかりなり。我人、生くる方が好きなり。多分好きの方に理が付くべし。」 決断を迫られる度、葉隠の言葉を思い起こしてきた。早く死ぬ方はどちらであるかと。だが、どうも私は頭が大き…

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

「二つ二つのうち早く死ぬ方に片付くばかりなり。我人、生くる方が好きなり。多分好きの方に理が付くべし。」 決断を迫られる度、葉隠の言葉を思い起こしてきた。早く死ぬ方はどちらであるかと。だが、どうも私は頭が大き…

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

私は、もう冬の寒さがほしくてたまらなくなっている。「おお、冬の寒さで私がふたたびパチンと音を立ててギシギシ軋むくらいがいいのに」と、私はため息をついた。―すると、氷混じりの霧が私の内から立ち昇ってきた。 「ツァラトゥスト…

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

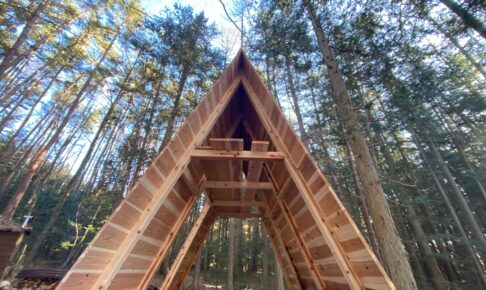

来る日も来る日も、家づくり。気づけば、ロフトが完成している現実に、なんだか哀しい気持ちになった。人間が時を歩んでいるのではなく、時がおれたちを運んでいるのだと。いったいどこへ…。その先を見つめれば、日常としての今に、不変…

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

日常性と非日常性が交わる一点において、肉体は赦され、魂は救われる。たとえば、澄明な朝、空を仰ぎながら散歩して、神社にお参りする慣習がそうである。もしくは、鮮烈な夕陽を眺めながら、世界の美しさに酔い痴れる瞬間がそうである。…

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

一日の終わりのささやかな楽しみのために、魂は犠牲になったということはできないか。日々の疲れや苦しみは、本来、信仰によって癒されるものである。日常と非日常が交差する一点で、傷ついた肉体は浄化される。娯楽や享楽が溢れる今日、…

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

森を歩くと、凍った土がバリバリと音を立てて砕けていく。氷点下の日がつづき、生活に不都合が生じてきた。汲んできた湧水が凍って、飲むことができない。ガスコンロが気化して料理ができない。バッテリーも放電し、電気が底を尽きた。科…

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

屋根を張り終えた。下から張っていった最後の一枚、てっぺんの合掌部分が難しかった。屋根の上は眺めがよく、無心で玄翁を叩く時間はとても仕合せだった。毎日が家づくりで、森の生活は平穏である。最近、近所のお爺ちゃんがよく遊びにく…

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

四メートルのはしごを、登ったり下りたり、下りたり登ったりしながら、「きれいは汚い、汚いはきれい」という魔女たちの言葉を復唱していた。マクベスの冒頭に登場するこの言葉は、ちょうど一年前、昨冬の隠遁生活ではじめて知った。思え…

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

玄翁(げんのう)で釘を叩く音が、森に気持ちよく響き渡る。四メートルある杉板を、立ち上げた柱にどんどん打ちつけていく。近年は、釘の代わりにビスで済ませてしまうことが増えたと聞くが、やはり古典的な大工の姿といえば、金槌をつか…

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

★1000日投稿 【2022.6.20~2025.5.25 達成】

不安は一種の波動にちがいないが、エネルギーを力と捉えるならば、不安はエネルギーというには相応しくない。力の欠如によって生み出される感情が不安であるが、真にエネルギーなるものは、むしろ不安を乗り越えていくものである。中村天…